|

|

Об ИМЛИ

| Выдающиеся ученые ИМЛИ

| Н.И. Балашов

| К 90-летнему юбилею академика

| Веласкес и проблема непринужденного самостояния художника в XVII-XIX столетиях

Об ИМЛИ

| Выдающиеся ученые ИМЛИ

| Н.И. Балашов

| К 90-летнему юбилею академика

| Веласкес и проблема непринужденного самостояния художника в XVII-XIX столетиях

ВЕЛАСКЕС И ПРОБЛЕМА НЕПРИНУЖДЕННОГО САМОСТОЯНИЯ

ХУДОЖНИКА В XVII-XIX СТОЛЕТИЯХ

(РАЗМЫШЛЕНИЯ В МУЗЕЙНЫХ ЗАЛАХ)

©2001 г. Н.И. БАЛАШОВ

Какая была бы колоссальная польза

для русского человека, если бы в Эр-

митажных залах висели бы рядом Ма-

не и Веласкез…

Александр Бенуа [1, с. 49]

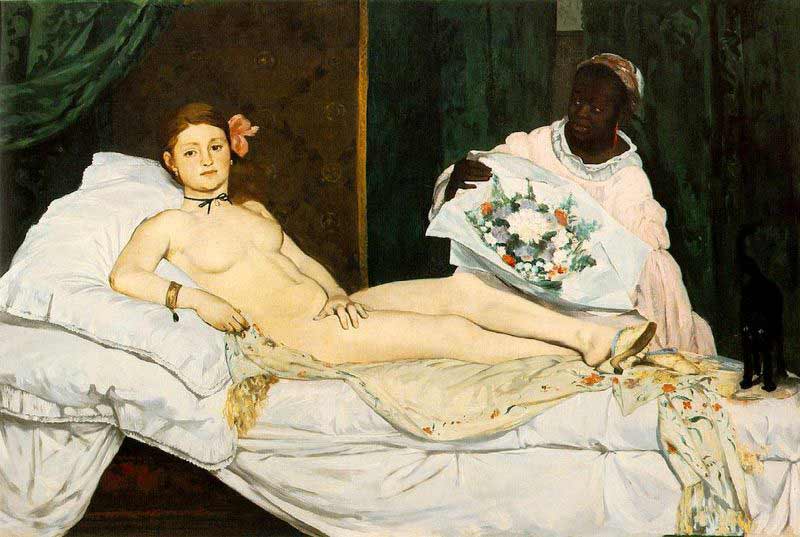

В статье рассматриваются пути и способы обретения художниками – от Веласкеса до Эдуарда Мане – столь необходимой им творческой свободы, вопреки ожиданиям и требованиям богатых и влиятельных заказчиков, духовной и светской власти.

The article is concerned with ways and methods by wich painters – from Velazquez to Edouard Manet – ensure their artistic freedom and endependence against expectations and demands of their rich and influantial show clients as well as wordly and ecclesiastical powers.

1. РОЛЬ "ТИХОГО БЫТИЯ"

У ВЕЛАСКЕСА В РАЗВИТИИ ТЕНДЕНЦИИ

К НЕПРИНУЖДЕННОМУ САМОСТОЯНИЮ

В ЖИВОПИСИ XVII-XIX ВВ.

Понять слова Бенуа (в буквальном смысле кажущиеся странной утопией) легче, когда знаешь, что с середины XIX в., начиная с Бодлера, и затем вплоть до книги о петербургской выставке французского искусства в 1912 г., Эдуард Мане воспринимается как художник "непринужденного" таланта [1, с. 41], а Бенуа не было известно, в какой мере среди ранних опытов Мане пестрят испанские темы и прямые отражения влияния Веласкеса и Гойи.

Ясно, что и до Веласкеса были художники весьма самостоятельные. Значительные художники в рамках заказа не только в портретах, но и в изображении различных сцен частной, придворной, общественной, религиозной жизни писали, конечно, не то, что, примерно, от них ждали. Но были сферы живописи еще более вольные, в которых существовала бóльшая стилевая свобода. Это изображения "тихого бытия" - "стильлевены" всякого рода: натюрморты, далевые пейзажи, изображение простой утвари или дворцовой обстановки; воспроизведение одежд, то более убогих, то, чаще, богатых, модных и украшенных, которые импонировали заказчикам, сразу находившим свой облик схожим.

Такие картины отличались не столько стилистикой образов, не тем, что попадало под категорию "эйдос", но посредством семиотически менее высокой категории - знака ("семейон") неприметно давали живописцам бóльшую возможность вздохнуть - "люфт" (нем: "die Luft haben"). Речь идет о воле вообще, а не о переподчинении изобразительного искусства путем перехода из системы образов к системе знаков. Это теоретически сомнительно в тех искусствах, у которых нет набора определенных знаков; то есть, не в словесности, где имеются звуки, фонемы, или в музыкальных искусствах - звукоряды, могущие быть точно записанными нотами, или хотя бы в архитектуре, где отчасти возможны ряды повторяющихся модулей или ордеров.

Докомпьютерные попытки сформировать подлежащие определению знаки, например, в колорите и структуре мазков изобразительной живописи не достигали точности. Послекомпьютерные — получались грубыми, агломеративными, поддающимися дальнейшему делению на разнородные единицы и теряющими смысл для восприятия и изучения искусства, практически неважными (исходя из латыни, - "нерелевантными", если из греческих прилагательных - "лептóй", мелкими до безразличия).

Здесь не имеются в виду декоративные, орнаментальные искусства или искусства, опирающиеся на разработанную религиозную символику, где роль знака (определяемого для художника извне) возрастает.

Но и в области религиозной живописи весь этот "натюрмортный", как будто нейтральный декор проникал в произведение в зависимости от своеволия художника ("Кухня ангелов" Сурбарана; Лувр). Это не поощрялось церковными властями. Даже относительно терпимая в Венеции инквизиция привлекала к ответственности в 1573 г. знаменитого Паоло Веронезе. Художник, изображая "Вечерю в Вифании", во время которой Мария (Вифанийская, сестра воскрешенного Иисусом Лазаря) помазала ноги Иисуса драгоценным миром и отерла их волосами своими (см. Ин., 12, 2-8), ввел в эту сцену своего произведения не упомянутые в Евангелии бытовые подробности: разных людей, утварь, собаку, чем и заслужил преследования инквизиции.

Между тем ничто не могло ограничить художников, даже иконописцев, невозможным в изобразительной живописи и иконописи безóбразным и беззнаковым воспроизведением строк Писания. Художник завоевывал самостояние именно в той степени, в которой он умудрялся (пусть неосознанно) ввести элементы декоративной и стильлевено-натюрмортной свободы. Эта тенденция существовала уже в палеохристианском искусстве и не исчезла в строгой православной византийской или русской иконописи: достаточно взглянуть на знаменитую «Троицу» Рублева, чтобы понять что, несмотря на боговдохновенный замысел, многих ее элементов не найти в Священном писании и у Отцов церкви.

Если художник сумел непринужденность семиотических знаковых законов стильлевена (натюрморта) и декора перенести в самую суть своей картины в целом, то он завоевывал большую и большую независимость и мог проявить свое творческое самостояние. Эта тенденция усилилась на подходе к более рационалистическому XVII столетию, но инициировать ее на подготовительном этапе должны были не только итальянские зачинатели Кваттроченто, но очень крупные художники рубежа XVII в., такие, как Караваджо, Рубенс, Гальс, а завершали реформу гении XVII в. - Рембрандт, Веласкес. У Гальса и Веласкеса заметна тенденция освободить белый (светлый) тон от окрашивающей хотя бы тонкой, прозрачной имприматуры цветного мазка. Позже, после Мане, такое освобождение стало почти законом.

Вот о роли Веласкеса в новой, более свободной и семиотически маневренной эстетике живописи XVII-XIX вв. и написана эта работа, хотя краткое изложение ее сути мы начинаем с перенасыщенной златом, как элементом "стильлевенов", драматической истории падения Амана у современника Веласкеса Рембрандта.

Мы опираемся на непосредственные наблюдения в музеях (подавляющее большинство упоминаемых работ Веласкеса автор видел в Прадо в Мадриде, в Эрмитаже, в Риме, Милане, Лондоне, Эдинбурге, Брюсселе, Киеве). Что касается других художников, то их работы рассматривались большей частью в вышеупомянутых музеях, а также в Севилье, в Лувре, в музее Орсе, в Гренобле, в Мюнхене, Дрездене, Брюгге, Антверпене, ГМИИ имени Пушкина и на различных выставках последних десятилетий в Москве.

Несравненно труднее достичь обращения к оригиналам таких художников, как Эдуард Мане, произведения которых в силу разных обстоятельств рассеялись не только по многим музеям, но и по частным коллекциям. Утешением может служить, что уже 50 лет назад творчество Мане составило один из главных объектов моей дипломной работы в МИФЛИ "Узловые моменты развития французской живописи XIX в.", защищенной в начале июня 1941 г. Впоследствии вопрос о формах сотрудничества Бодлера и Мане являлся предметом наших бесед с профессором А.Д. Чегодаевым.

Для читателя совокупность альбомов и частных исследований о Веласкесе могут отчасти заменить русские издания: "Сто лет французской живописи (1812-1912)" [1], работа Т.П. Каптеревой [2], монография В.С. Кеменова о Веласкесе, очень устаревшая в рассуждениях, но удовлетворительно воспроизводящая в цвете важнейшие произведения художника [З], многоязычный французский альбом ин-фолио "Веласкес" в серии "Мировое искусство" [4]; помогает итоговый полуторатысячестраничный сборник "Varia Velazqueña", 1960 г. [5, vol. 1, 2], а применительно к Эдуарду Мане - талантливая книга А.Д. Чегодаева [6], наконец, подробно комментированный альбом "Эдуард Мане" - книга директора музея Орсе Франсуазы Кашен [7].

Вскоре после Мане художники русского Серебряного века - "Мира искусств" и "Аполлона", - стоявшие на рубеже авангардного переворота к выразительной живописи XX в., еще боролись на два фронта. Они продолжали защищать от завершавшей свой путь школы передвижников "очаровательную непосредственность" своего изобразительного искусства и в то же время сдержанно относились к авангарду (см. воспоминания редактора "Аполлона" С.К. Маковского [8, с. 15-17, 62-63]).

Когда далее пойдет речь о тенденции к особо непринужденному самостоянию живописи от XVII до XIX в. (чтобы было понятнее, повторим знаковые фигуры - от Веласкеса к Мане), разумеется, надо иметь в виду не появление новой категории в изобразительном искусстве, например натюрморта, а его чрезвычайное, даже если подсобное, развитие в некоторых направлениях живописи указанного времени.

Этот переход, по-разному протекавший в эпоху Веласкеса и Рембрандта, был подготовлен. Одним из путей освобождения художников от слишком тесной связи с церковными заказами или с придворным портретом становилось расширение семиотических закономерностей натюрморта, относительно мало заметных для тех, кто хотел извне влиять на живопись.

Веласкес и Рембрандт жили в XVII столетии, когда - после Возрождения - живописная гармония жизненно-реального и идеального в мире становилась все менее возможной. Условно абстрагируясь на мгновение от национальной и иной конкретики, рискнем сказать, что родись Рафаэль не в 1483, а в 1599 г., он мог бы быть чуть больше похожим "не на себя", а на Веласкеса, а тот, родись он в 1483 г., в свою очередь "рафаэлизировался" и т.д.

Ренессансную (утрачиваемую или в лучшем случае, откладываемую) гармонию если не художники вообще, но опоздавшие "Рафаэли" на 88 лет (Караваджо), на 116 лет (Веласкес), на 123 года (Рембрандт) искали на других путях.

Недоступная непосредственно, образная гармония частично достигалась семиотическими средствами. У Караваджо, Веласкеса, Рембрандта на глазах была будто "второстепенная", "вспомогательная" живопись стильлевенов-натюрмортов, в которой утраченный вид гармонии достигался установлением непринужденного самостояния художника, достигавшего испарившегося из жизни идеала иной гармонией живописца с его воображаемым миром.

Предмет живописи такого рода художник мог увидеть в известной знаковости натюрморта. Сформулированное позже Пушкиным положение: поэт, ты царь, понимаемое как исключительно внутренняя оценка вещей и людей гением, "натюрмортизировалась". Караваджо натюрморты начал писать в первый период (ранний римский), но, примерно на рубеже своего 20-летия, то есть около 1590 г., отошел от семиотики натюрморта и аналогично от семиотики безразличного портрета, и вступил во второй римский период - в дисгармоническое изображение простой и простецкой жизни, положившее особенно в Италии начало тому, что и получило название "караваджизма".

Нас сейчас интересует не этот "караваджизм", влияние которого было очень широким не только в Италии, но и в других странах (оно было глубоко переработано: "авторизировано" испанцем Риберой), а менее заметное и отчасти косвенное воздействие первого римского периода Караваджо с его тягой к натюрморту.

К моменту, когда складывалась живопись Веласкеса, натюрморт в Испании делал первые шаги. В Гранаде хранится натюрморт художника толедской школы Хуана Санчеса Котана (1560, селение Оргас близ Толедо - 1627, Гранада). В противоположность Фелипе Рамиресу Санчесу Котан был одним из известных ранних художников натюрморта в Испании (Прадо, №№ 2802, 2687). Более известен в этом жанре художник, натурализовавшийся в Испании, старший современник Веласкеса фламандец Хуан ван дер Амен (Hamen, 1596, Мадрид; 1631), представленный в Прадо пятью натюрмортами, искусными в изображении цветов, фруктов, столового стекла (1622-1627); один из них вводит редкий для Испании того времени мифологический сюжет: "Богиня Флора, принимающая дары природы" (фрукты, цветы). Интересно, что дата картины близка к менее "натюрмортной" "Флоре" Рембрандта (1633); наиболее красочный из трех вариантов этой картины, изображающий в виде Флоры первую жену Рембрандта, Саскию, находится в Эрмитаже.

Роль, сходную со знаковостью цветочного натюрморта, заставляющего глубже проникнуть в смысл исторических или библейских полотен, у Рембрандта может играть сверкающее золотом, дорогими платьями, а то и золотым скипетром царя оформление "хода действия" самых серьезных, трагических картин.

Поучительна семиотика, скрепляющая единства трех картин Рембрандта об Артаксерксе (Ассуире), Эсфири и изменнике Амане, точно соответствующая тому, что художника интересовало в библейской Книге Есфири.

Разговор о натюрмортом искусстве Фландрии и Голландии из-за его бесконечного богатства, обилия и разнообразия мы опускаем. Одна иллюстрированная классификация и характеристика этого натюрморта требует томов и томов. Минимальные, но весьма ценные сведения о картинах Рембрандта в России, а также воспроизведения картин можно найти в книге: "Рембрандт Харменс ван Рейн". Главную работу по книге провели В. Левинсон-Лессинг и К. Егорова. Основная часть книги не пагинирована, но поставлены номера картин. Нас интересовали в первую очередь № 25 (Егорова) и № 28 (И. Линник). Мы ссылаемся на номера, а не на страницы, которые не всюду проставлены [9].

Три картины на эту тему не образуют в строгом смысле трилогию, как у Софокла ее не образовывали три разновременных трагедии "Эдип-правитель", "Антигона" и "Эдип в Колоне". Пожалуй, семиотическая связь трех картин у Рембрандта проведена жестче, да и эти его произведения написаны примерно за пять лет (ок. 1660-1665 гг.) (рисунков и гравюр Рембрандта, могущих быть отнесенными к теме Эсфири - Амана, мы в данной работе не учитываем, так как графика менее связана с натюрмортной семиотикой), а не в течение более пятидесяти, как у Софокла. Но и, как трагедии об Эдипе, картины об Эсфири и о падении Амана (знатного македонца на персидской службе), выстраиваются в определенную последовательность:

1) "Аман, Эсфирь и Артаксеркс" (ГМИИ, 1660 г.; 0.73 на 0.94) [9, № 25].

2) "Аман, умоляющий Эсфирь о пощаде" (Бухарест, Республиканский художественный музей; из коллекции Пелеш; 1660; 2.36 на 1.86) [10, без пагинации].

3) "Падение Амана" (Эрмитаж; ок. 1665; 1.27 на 1.16) [6, № 28].

Упомянутые здесь российские Рембрандты приобретены для Эрмитажа при Екатерине.

В понимании смысла "Падения Амана" в XX в. "с тяжелой руки" известного искусствоведа Уильяма Рейнгольда Валентинера (1880-1958) возникли неоправданные колебания насчет содержания третьей картины и попытки понимать ее как историю "Давида и Урии". Это не может быть правильным. Урия был погублен Давидом, не виновным ни в чем, кроме того, что у него была красивая жена. Царь, согрешивший с Вирсавией, женой Урии, вероломно отправил Урию в войско на самое опасное место, и тот был убит. Изобразить скромного и невиновного человека в таком отвратительно трусливом состоянии, в каком выступает Аман у Рембрандта, оснований не было.

Кроме того, У.Р. Валентинер невнимательно читал Библию, где семиотический сигнал о награждении Мардохея царской одеждой и "мантией, виссонной и пурпуровой", а также о передаче этого одеяния через Амана повторяется многократно и настойчиво (Есф., 8, 15; 6, 7-11). У Рембрандта точно так, как в Библии, Аман застигнут врасплох решением Артаксеркса надеть мантию не на Амана, а на Мардохея: он уже шатается от страха, а яркий пурпур еще не отдан и пока висит на левом плече изменника.

Не задумывались сторонники Валентинера и над тем, что есть прямые и подробные свидетельства современников Рембрандта. В XVII в. этот библейский сюжет понимали именно так, как его изобразил Рембрандт. Известна ведь драма поэта и богослова Фелипе Годинеса (ок. 1588-1644) - "Аман и Мардохей, или Виселица для того, кто приказал ее воздвигнуть" (есть издания ок. 1620, переиздания 1653 и др.).

Валентинер не понял замысел Рембрандта, заодно оскорбив Урию. Неужели и со знаменитым эпизодом, рассказанным во 2-й Книге Царств о намеренном убийстве храброго Урии У.Р. Валентинер тоже не считался? Урия был храбрецом, и, зная это, Давид "написал так: поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер... пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поядает иногда того, иногда сего... И было это дело, которое

сделал Давид, зло в очах Господа",(2 Кн. Царств, 11, 14-27).

По всей видимости Рембрандт так решительно осудил Амана не просто как многократного предателя, но как начальствующего изменника, оценив (едва ли не во все времена актуальный) наказ Артаксеркса судить, не забывая "дел, преступно совершаемых... перед вами злобою недостойно властвующих" (Есф. 8, 12 в.).

Золото соответствует у Рембрандта красоте и достоинству человека (Эсфирь) или по контрасту, семиотически ясно читаемому как знак властвующих злобою (Аман). Золото как символ зла и смерти выступает в означенной натюрмортностью картине современника Рембрандта голландского художника Виллема Портера (1608 - после 1650) "Суета", где ростовщица на груде поблескивающего из тьмы золота оказывается во мраке пред лицом смерти. (Роттердамский музей: выставка ГМИИ "Век Рембрандта" (Москва, 2000 г.)).

На московской картине сияющая красотой Эсфирь смело и громко обличает оцепеневшего в тени Амана с заздравной чашей в руках. Чувства Артаксеркса выражаются направлением золотого скипетра. Хотя скипетр у Рембрандта говорит "только" в двух из трех картин об Амане, а в Библии трижды (Есф. 4, 11; 5, 2; 8, 4), живопись иногда имеет и преимущества даже перед сакральной словесностью. Ведь евангелист Лука не только благовествовал своей книгой, но по преданию и писал лик Матери Божией.

На третьей (Эрмитажной) картине, прямо продолжающей предыдущие, царь принял решение повесить на виселице, приготовленной Аманом для Мардохея, самого Амана. Но Артаксеркс объявляет это в отсутствие Эсфири, отложив свой молнийный скипетр. Царь задает Аману, уже ухватившему пурпур, вопрос-притчу о том, кто заслужил пурпурную царственную мантию. Разряженный Аман в диадеме-венце уверен, что он. Узнав, что Артаксекрс велит передать мантию Мардохею, Аман сразу сникает, зашатавшись с несброшенным пурпурным одеянием на плече.

Исследователи удивлялись, почему Мардохей (слева) и Артаксеркс (справа) не столько пребывают в гневном аффекте, сколько рефлектируют. Артаксеркс, коря себя, что так долго обманывался в доверии Аману, Мардохей, удивляясь свершению судеб. Обе эти фигуры наклонены чуть-чуть вправо, в чем иные исследователи видят ошибку (!) Рембрандта или (ничем не подтверждаемую) неправильную обрезку картины. Их смущает нередкое (когда это бывало необходимо) преодолевающее перспективную догму уменьшение этих двух фигур. Здесь, вместо дискуссии, можно сослаться на замечательное нарушение перспективы Рафаэлем в "Афинской школе" или на совсем чудовищное - у Микеланджело в "Страшном суде".

К тому же нежданно разоблаченный злодей дан в увеличенном масштабе, то есть у кромки картины, в донельзя роскошном раззолоченном одеянии (ср. полотно В. Портера) с сильным наклоном не только в сторону, влево, но и, что в живописи встречается редко, с дополнительным наклоном "из картины", падающим мимо зрителей, в бездну, откуда его вздернет только виселица.

Облик минуту назад всемогущего Амана не вызывает сочувствия: лицо отвратительно трусливо; правая ладонь тянется к сердцу, левая рука (высунувшаяся из-под такого пышного бархата накидки, какого у Рембрандта в других вещах и не бывало) бессильно хватается за пояс, а сам Аман в позорном падении настолько склонился вперед, "из рамы", что придает быстроте своего падения ощутимую "вещественность": хочется отойти, чтобы он не упал на вас.

Картина входит в тот же ряд, что и не воспринятое всесильным испанским министром Оливаресом предупреждение Веласкеса, что и не осмысленная до конца злодеем Иннокентием Х оценка его деятельности художником.

Самосознание художников бурного XVII столетия, особенно тех, которые выполняли крупные заказы, выходило за рамки не только подчинения, но и равенства с заказчиками. Скажем, художник мог сделать парадный портрет соответствующим не мнению заказчика о себе, а художника - о нем, то есть таким, каким заказчик представлялся в действительности и каким его видел художник. Кроме случаев полного взаимопонимания, это было трудноразрешимой задачей. Ренессансное представление о сочетании жизненно-реального с идеальным, оставлявшее место для светлой полосы в "спектре" правдивого изображения, в XVII столетии исчерпывалось [10, с.10-23].

Идеалом становилась свободно искомая мастером гармония самого изображения. Так было, если художник не ограничивал себя маньеристскими ухищрениями; или если мастер всерьез не становился на великий и трагический путь барокко, как Рибера. В Испании, где классицизм не был достаточно конституирован, необходим был поиск такой непринужденности, при которой без лжи и лести у художника сохранилось бы самостояние: самодовлеющая живописная гармония. Она была ключом в его композициях.

Это касалось, как мы говорили, не только Испании, не только Веласкеса, но и Нидерландов, например, самого Рембрандта.

Теоретико-эстетические предпосылки в вопросе такого развития живописи XVII в. важнее, чем влияние конкретных испанских предшественников Веласкеса. Для него это были, с одной стороны, установка и колорит ранних натюрмортных произведений Караваджо первого периода, а с другой, - его же, Караваджо, народные композиции более позднего, совсем иного, - второго римского периода, вроде "Вечери в Эммаусе" (Пинакотека Брера в Милане).

Нужно помнить, что итальянская живопись во время Караваджо (1571-1610) далеко ушла вперед по сравнению с соседями и что сам Караваджо прошел три совершенно (несравнимо) разных периода: первый римский, второй римский и особый, близкий будущим завоеваниям Веласкеса и Рембрандта, послеримский.

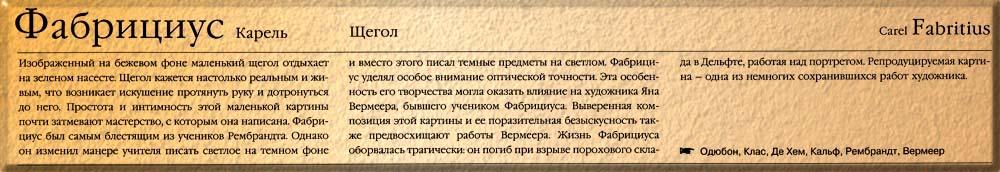

Сюда же относятся возможные, но не очевидные источники, такие, как произведения старшего современника Веласкеса и Рембрандта - Франса Гальса (1581-1666), работавшего в Гарлеме. К таким собратьям Веласкеса по реформе живописи может быть отнесен (возможно, ему мало известный) Карел Фабрициус (1622-1654). Фабрициус был учеником Рембрандта, работавшим в Амстердаме, а затем - в Дельфте. Публике художник знаком не столько по своим опытам в духе Рембрандта (например, приписываемой Фабрициусу картине "Гера, скрывающаяся у Океана и Тефии"), сколько по написанной в год гибели Фабрициуса свободно непритязательной маленькой картине "Щегол" (Гаага). Если в этом произведении есть следы рембрандтовского колорита, то, пожалуй, в скромном изображении деревянной подставки, на которой сидит птица. Сам же щегол пространственно отстранен от условного светлого фона. По равномерности четкого освещения автору ближе манера Веласкеса (возможно, что его влияние могло быть прямым: к 1654 г. Веласкес уже написал почти все свои произведения), чем манере Рембрандта. В такой же параллельной связи с тенденцией Веласкеса должен быть упомянут вероятный ученик Фабрициуса Ян Вермеер Дельфтский (1613-1675), непревзойденный мастер тихих незаполненных пространных интерьеров с ровным освещением.

Гармония изображения и изображаемого меняется по сравнению с ренессансной живописью со времен Веласкеса, Рембрандта, других поименованных выше художников.

В XVII столетии на важное место выдвигается схожая с "натюрмортной" проблема гармонии автора с непринужденным самостоянием произведения. Это пока (до рубежа Х1Х-ХХ вв.) вопрос, остающийся в пределах изобразительности и фигуративности, а не проблема самодовлеющей выразительности. Художники за редчайшими исключениями (до грани: Сезанн, Ван Гог, Гоген, а затем Аполлинер-Пикассо, русский авангард, экспрессионизм) остаются в пределах преобладания изобразительности, но им нужно все больше непринужденной гармонии внутри сферы своего видения. Ставшее афоризмом изречение Леонардо да Винчи "Каждый художник изображает сам себя" реализуется в усилении роли непринужденной спонтанности в живописи. Классификация по предмету гармонического изображения, естественно, остается, но гармоническое распределение по индивидуальной манере видения у художников, оценивших свершенное Рембрандтом, Веласкесом, Гальсом, Фабрициусом, Вермеером, приобретает большое значение и довольно четко сказывается полтораста лет спустя у Гойи, Делакруа, Констэбла, Мане, Уистлера, Ван Гога; она определенно подводит к новому рубежу в воображении и творчестве Сезанна - в диапазоне от натюрморта до автопортрета.

Что же касается художников XVII в., то они, в том числе, величайшие из них (за исключением "разделенного на два века" Рубенса (1577-1640), не оставили таких устойчивых школ, какие оставили после себя семья Беллини, Леонардо, Рафаэль, может быть, именно потому, что индивидуальность автора ("самостояние") стала цениться больше.

Границу больших культурных эпох Ренессанса и XVII столетия, кроме Италии, мы видим, разумеется, не в календарном 1601 г., а в период между 1612-1615 гг. (завершение творчества Шекспира, Второй том "Дон Кихота" и 1631-1635 гг. последняя трагедия Лопе де Веги "Кара без мщения"). Именно тогда расцветает творчество Веласкеса и Рембрандта, Пуссена, Валантена, Филиппа де Шампань. В литературе Испании доминирует с этого времени Гонгора, Тирсо де Молина, Кальдерон, Кеведо, в литературе Франции - Корнель и Ротру; в живописи и гравюре дополнительно - Жак Калло, Симон Вуэ, Ле Сюёр, достигает акме активность фламандских художников Рубенса, Ван Дейка.

В XVII в. в меньшей степени становится характерной совместная работа с учениками (такая, как например была у Рубенса), хотя Веласкесу мог порой помогать его зять - Хуан Батиса Масо, а Рембрандту - его ученики, постепенно отходившие от мэтра, едва они переставали учиться у него.

Качества относительной непринужденности и самостоятельности определенного жанра, названного через две тысячи лет стильлевеном-натюрмортом, описаны как встречавшиеся и ценимые в классической древнегреческой живописи (это легко доказывается возможностью условного перевода на древнегреческий язык: "писать тихую природу с натуры") - ("Катá Фю´син э´пиан грáфо"). Качества натюрморта отразились кое-где в сохранившихся помпеянских росписях (до 79 г. по Р.Х.), оживали впоследствии в Средние века, а с XV в. составили характеристику особого жанра живописи, известную под поздним (с 1756 г.) и двусмысленным французским названием "натюрморт" (nature morte), наводящим на ошибочное понимание слова как "неживая, мертвая природа".

Обозначение этого жанра, сложившееся в Нидерландах, не то скалькировано со старого французского обозначения "невозмутимо тихое состояние жизни" (la nature coye: от латинского quies - покой; quietus - спокойный) - la vie coye ("жизнь в покое"), имевшего французский синоним "la nature reposée" - спокойная, неподвижная жизнь, - не то возникло в Нидерландах. Старое французское обозначение вышло из употребления из-за "старения" слова "coi" - тихий, безмолвный.

Оно было вытеснено определением "натюрморт", где слово "мертвый" употреблено в переносном значении (сравни русское выражение: мертвая тишина).

Происходили ли первоначальное определение "тихая спокойная жизнь" из Франции или из Нидерландов, но голландское "stilleven" удерживалось в германских языках как изображение "тихого безмолвного бытия" (нем. "das Stilleben", при переносе еще точнее: "Still-Leben"; англ. "still-life").

Так называемый (с 1756 г.) "натюрморт" - это не "мертвая природа", а "жизнь, говорящая безмолвно" ("фю´сис э´пиа").

В XV-XVI вв. на Западе (где собственно икона не развивалась) этот жанр играл большую роль в установлении связи религиозных сюжетов с независимой тихой красотой окружающей жизни.

Нам кажется ярким выражением связи уже в XV в. религиозной живописи с цветочно-плодовым натюрмортом (по-итальянски - "фьораме", по-испански - "флореро") было творчество Андреа Мантенья (ок. 1431-1506) и Карло Кривелли (ок. 1440 - ок. 1495). При первом же взгляде на картину Кривелли в музее Брера в Милане "Мадонна со свечкой" поражает, что Ее трон окаймлен пышной и яркой гирляндой фруктов в оживляющей зелени; зелень есть и у подножия трона, а перед ним стоит в вазе букет цветов. Никакая воздушная перспектива или сколько-нибудь заметные тени не приглушают радостной внутренней "рамы" картины.

Здесь четко является тот жанр прекрасного само по себе, "штильлебен", который не хочется двусмысленно назвать "натюрморт", но скорее "фьораме", "флореро". Отдаленно сюда можно отнести и "Прекрасную Садовницу" (1507, 1.22 на 0.80), одну из "самых божественных" Мадонн Рафаэля (Лувр).

Рассмотрев однажды специально под углом фьораме живописные собрания Милана, мы натолкнулись на множество фьораме-флореро.

Даже суровый Андреа Мантенья, который работал в Северной Италии, в Падуе, Мантуе, глубоко переживавший драматизм жизни, искал надежды и спасения во множестве фьораме. А ведь он создал самое вопиюще трагическое за все время Ренессанса почти тускло монохронное изображение лежащего "Мертвого Христа" в редком ракурсе с ног ("вперед ногами") в намеренно спрессованной перспективе, таким, будто Он не воскреснет и не спасет мир.

Слабый луч ренессансной уверенности в Воскресение и Спасение едва пробивается в изображении скорби присутствующих в верхнем левом углу картины (оптически почти на той же высоте, что лик Христа) Богоматери и св. Иоанна, с лицом, урезанным рамой на две трети (Милан, Брера; 0.66 на 0.81).

Как некий символический духовный спасательный круг Мантенья часто помещает над головами Богоматери, святых и мучеников весомые, прогибающиеся от тяжести гирлянды плодов, овощей, цветов в густой зелени, иной раз с певчими птицами. Это символ и знак надежды не только для персонажей, но и для художника, для молящихся и созерцающих.

Это свойственно очень многим картинам и росписям Мантеньи - от раннего задумывавшегося евангелиста Марка, у которого стоит на столике как некий ориентир яблоко (Франкфурт-на-Майне). Растительные душеспасительные плоды земные есть и над головой св. Георгия (Венеция, Галерея Академии).

Гирлянды венчают все изображения триптиха главного алтаря базилики Сан Зено (св. Зенона) в Вероне, произведения большого размера (все три главных картины по 2.20 на 1.15). Гирлянды очень разнообразны: встречаются и огурцы - по цвету соленые. Над Богоматерью в центре, среди гирлянд, горящая лампадка с совершенно "натюрмортным" изображением прозрачности стекла. Сам лик Мадонны напоминает по "изваянности", по "слоновокостной" тверди лик дрезденской мадонны, показывающей миру младенца ("Се агнец Божий"), перед которой в 1954 г. состоялось непосредственное знакомство русской публики с гением Мантеньи (Дрезден, 1495; 75.5 на 61.5). Совсем утопает в зелени с поющими птицами поздняя Луврская "Мадонна воинства" (1496; 280 на 160).

В 1497 г. Мантенья написал картину "Мадонна Тривульцио" с обрамлением кресла Мадонны личиками ангелов, зеленью и со вторым обрамлением - склонившимися с двух сторон над Св. Девой густыми плодовыми деревьями. Композиция как бы несколько симметрично суховата, но зеленый плодовый шатер соединяет Мадонну с радостями земного творения (галерея замка Сфорца в Милане), не разделяет Божиего и тварного.

В музее Польди-Пеццоли, там же в Милане, на картине Боттичелли "Мадонна с Младенцем" в цветах есть и печальная символика, напоминающая о грядущих страданиях Иисуса, но это сглажено не только ясной многокрасочностью, обилием различных предметов, в том числе, широкой вазы с несимволическими цветами и фруктами. Почти рядом в музее, на картине на тот же сюжет известного ученика Леонардо да Винчи Антонио Больтраффио (1467-1516) отдельные, может быть, не столь самодовлеющие цветы появляются и справа, и слева, привлекая Младенца Иисуса.

Возвратившись в Миланский замок Сфорца, снова встречаешь идеально красивую и грустно смотрящую вдаль Мадонну венецианца Джованни Беллини (ок. 1430-1516), держащую в руке фрукт, занимающий внимание озадаченного Младенца. Фрукт, находящийся чуть влево от центра пирамидальной композиции (то есть против сердца Мадонны) и на скрещении Ее руки и руки Младенца, это - яблоко. Изображение плода невнятно (его можно принять за лимон, за грушу), но оно четко повторяется у Джованни и его брата Джентиле и в сиянии бледнорозоватых ликов и неописуемого "золотистокисельного" платья Мадонны и создают такой контрапункт пристальной серьезности выражения Ее глаз, что непринужденное самостояние "стильлевена" фьораме побеждает.

Таким образом, видно, что, не покидая музеи одного Милана, можно познакомиться со многими натюрмортами типа фьораме-флореро.

Во Франции младшим современником Веласкеса был живописец Любен Божен (Baugin) (ок. 1610-1663). Он известен картинами на религиозные сюжеты, многие из которых погибли во время Французской революции, но некоторые сохранились, например, в Экс-ан-Прованс (при посещении университета этого города в 1986 г. я их, к сожалению, не видел). Его религиозная живопись дополнялась совершенно контрапункто-свободными натюрмортами. В Лувре есть чудно простой, с небольшим количеством предметов "кондитерский" натюрморт - "Десерт с вафлями". Любен Божен в 1630-е и последующие годы долго жил в Риме, и не исключено, что Веласкес и он могли быть знакомы.

Примеров применения натюрморта в религиозной живописи много и в Старой Пинакотеке в Мюнхене, например, Рубенсова "Мадонна в цветочной гирлянде" (185 на 209.8; ок. 1615-1620), моделью для которой была жена художника Изабелла Брант, а для Иисуса - сын художника. Чтобы обеспечить убедительное изображение "Rosenkranz'a" ("венка из роз") по всей круговой периферии картины, Рубенс привлек Яна Брейгеля Старшего, "Бархатного" (1568-1625) Тот же сюжет у Яна Брейгеля с помощью фламандца Питера ван Авонта (1600-1662) еще показательнее в "Святом семействе", где необыкновенно большая цветочная гирлянда составляет первый и, если удобно так выразиться, "тяжеловесный" план. Святое семейство занимает второй (!), а лесной пейзаж - третий план. Размер картины 0.935 на 0.72, и Святое семейство кажется небольшой деталью стильлевена и пейзажа.

Обращаясь к истории "пищевых и кухонных натюрмортов" - бодегонов, - должно сказать, что до этого (испанского) наименования они возникли у Караваджо, во второй римский период его творчества. В миланском музее Брера хранится и впрямь предвеласкесовская картина - с резким левосторонним освещением, народными персонажами, народной едой - "Вечеря в Эммаусе".

Причем, если сопоставить эту картину Караваджо с бодегоном Веласкеса - "Обедающие крестьяне" в Будапештском музее изобразительных искусств, можно задуматься, не помнил ли ее Веласкес, когда писал свой бодегон, особенно его правую фигуру (оживленного мужчину).

2. ПУТИ ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ

СПЕЦИФИКИ ЖИВОПИСНОЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕЛАСКЕСА

Не раз академик Ю.С. Степанов и я обсуждали, в частности, в музее Прадо роль живописности как таковой, которая образует важнейшую составляющую в приковывающих внимание "загадках" Веласкеса, и искали пути к их разъяснению. Речь шла о сопоставлении свечения во тьме в испанских распятиях без предстоящих фигур. Это касается Веласкеса и Сурбарана; таких картин, как Эрмитажные "Распятия" Рибальты и Сурбарана; таких, как небольшое мадридское "распятие", где в правом углу все же виден евангелист Лука (предполагаемый автопортрет Сурбарана), запечатлевающий Страсти Христовы. Особое внимание привлекало живописно убедительное ровное внутреннее свечение одинокого и всеми оставленного Богочеловека у Веласкеса в "Большом Распятии" для монастыря Сан Пласидо. Это своего рода кульминация, выраженная живописным приемом, неразделимой веры в Бога и в человека, в Богочеловека, который сам изнутри освещает не только Свое мертвое тело, но и освещает мир кругом.

Такая художественная сила может частично идти от Эль Греко. Он с православного Крита принес в Испанию иконную византийскую традицию изображать самодовление Иисуса Христа при всех обстоятельствах. Можно сравнить с идеей "Большого Распятия" Веласкеса будапештское "Моление о чаше" Эль Греко, где в страшный для христианства час последнего вечера Христа на свободе даже четыре самых верных апостола уснули, позабыв просьбу молиться о Спасителе, уснули и оставили Его одного в виду врагов, шедших взять и распять Его.

У Веласкеса освещенность и простота рисунка, особенности колорита обуславливают своей безмолвной речью естественный, спонтанный дуализм самых драматических картин. Таково до предела грустное полотно "Бог Марс" (ок. 1640-1642 гг.), которое безмолвно, живописными средствами, начиная с приглушенного колорита, свидетельствует об огорчении воинственной политикой Испании.

Нечто подобное есть в прославленном обширном полотне Веласкеса "Сдача города Бреда" (1635; 30.7 на 3.67) с пророческой двусмысленностью изображения циклического движения коней и людей, угроз дальних пожарищ и затоплений, предвещающих все вместе недоброе: через четыре года после создания картины город Бреда был отвоеван у испанцев и возвращен Голландии.

То же можно сказать о внутреннем смысле, достигаемом Веласкесом как бы непринужденно - посредством интенсификации глубины перспективы в полотнах 1650-х гг. "Менины" и "Пряхи", представляющих собой своего рода завещание художника. Оно впоследствии оказало решающее воздействие на Гойю. Это сказывается не только в копии Веласкесова портрета папы Иннокентия X, в котором Гойя воспроизвел неизбежность Божия суда над папой; это сказалось вообще в портретах работы Гойи, в его знаменитых "Махах" и в изображающей панику, вызванную трагедией Испании, темной картине "Колосс" (ок. 1808 г.; 1.16 на 1.05) (ср. Ю.С. Степанов [11, с. 34, 289, 291-293, 295, 296]).

Веласкес не имел склонности к стенной живописи, которая наподобие архитектуры в известных обстоятельствах гарантирует художнику возможность устойчивой организации перспективных ансамблей. Развеска картин в музее Прадо (коллекции которого объединили дворцовые, монастырские и частные собрания произведений Веласкеса), несмотря на свою блестящую продуманность и целостность, не всегда могла сохранить или реконструировать возможности ансамблево-перспективной воли Веласкеса, хотя подавляющее большинство его произведений сосредоточено именно в Прадо.

В статье нет ни места, ни возможности исследовать историю экспозиции произведений художника в Прадо, но мы как свидетель обязаны высказаться в отношении центрального зала на основном (втором) этаже музея, двенадцатого, большого полузакругленного "зала Веласкеса", где вплоть до рубежа 1970-1980-х гг. сохранялась удивительно удачная композиция размещения основных картин.

В ходе понятной и вообще-то вполне оправданной расширенной реэкспозиции 80-х гг. произошли и утраты, которые нынешним посетителям Прадо едва ли когда-нибудь смогут быть возмещены.

Веласкес, конечно, не умещался в большом зале основного этажа (зал XII), но когда вы входили в него, прямо перед вами, вдали в полукружии, висела огромная картина "Сдача города Бреда", а первой с левой стороны от входа - "Пряхи", с правой - "Менины".

Эти две картины, выделявшиеся также размером, находились на одной поперечной оси зала, от середины которой можно было провести перпендикуляр вперед к "Сдаче Бреда".

Если зритель догадывался прийти в обеденное время, когда музей бывал пуст, он видел то, что уже зависело не просто от совершенства творений Веласкеса, а от системы перспективы, в которую зритель попадал. Представьте, что вы оказывались в "перспективном коридоре", который пересекал зал, уходя в обе стороны, в глубину, с не отпускающей внимания линейно-воздушной перспективой обеих картин, уводившей взгляд в бесконечность, как в "Пряхах", где вдалеке на третьем плане виделось небо над морем, так и в "Менинах", где на задней стене дверь дворца была распахнута наружу в слепящее пространство, в котором совсем нельзя ничего различить.

Остальные развешенные в XII зале замечательные творения мэтра, среди которых находится посетитель, в том числе, и большие портреты и специфические "коннопортретные" полотна Веласкеса, просвечивающие особым лучом скрытые судьбы, мысли и чувства сильных мира сего; портреты придворных шутов, глубокомысленных мудрецов, поэтов-рабов, скованных своим положением, - все это (великое само по себе!) можно было как следует рассмотреть и оценить, выйдя из середины заколдованного "зрительного коридора". Единственное, чем из центра "коридора" можно было насладиться сполна, кроме парных картин о труде и искусстве ("Пряхи") и внутренней жизни королевского двора ("Менины"), была "Сдача города Бреда", картина, которая по своей живописной природе, еще более прозрачно-воздушной, а также по своему философскому характеру уводила не только в бесконечность далекого горизонта за дымами пожарищ и затоплений - следов вчерашней войны, - но и во временную перспективу, в даль переменчивого будущего.

Пока не появлялись посетители, пока их не собиралось много, выйти из зрительного центра зала кроме как на краткое время, чтобы углубиться в ту или другую из трех пространствообразующих картин, не было душевных сил.

Это легче было сделать потом, вздохнув, когда XII зал заполнялся, а пока, имея за спиной достаточно обширный прямоугольный XXVII зал, тоже посвященный Веласкесу, естественно было виртуально дополнить созерцаемое, представив, что двери входа расширены, а на оси, против "Бредá", сохранилось сгоревшее в 1754 г. при пожаре мадридского Алькáсара соотносившееся по размеру полотно "Изгнание морисков из Испании" - еще одна из четырех самых больших картин Веласкеса. (Алькáсар - старая резиденция королей, находившаяся там, где теперь стоит Королевский дворец, построенный в XVII-XIX вв.)

Мы не знаем материалов, по которым эту утраченную картину можно было бы представить хотя бы по описанию, но дух картины на тему трагедии морисков, волновавшей до глубины души Сервантеса, Кальдерона, а еще раньше в иной модуляции авторов многочисленных испанских "мавританских" романсов, возникает сам по себе, по аналогии с непринужденно-гуманистическим взглядом гения на судьбы людей в "Бреда", "Менинах", "Пряхах", в изображении шутов, Эзопа, постаревшего Марса и во внутреннем самосвечении "Большого Распятия".

Подобные композиции встречаются в стенной росписи, где произведения неподвижны, например, в "Станцах" Рафаэля в Ватиканском дворце. Конечно, ничто не может быть "лучше" "Станцев" Рафаэля, но там был план: исконный живописно-архитектурный план автора.

А в Прадо (через столетия после кончины художника) в построенной однажды умозрительно композиции возникла уводящая в бесконечность перспектива, поддерживаемая воображением зрителя. Возможность построения такой перспективной композиции картин Веласкеса с разлетом на все четыре (если учесть "Изгнание морисков") страны света - это одно из свидетельств непринужденности Веласкеса, его прикровенного всеприсутствия.

Духовная перспектива четырех всеобъемлющих картин Веласкеса по своему масштабу и разносторонности сравнима со свободной духовной насыщенностью и всепроникновенностью романа "Дон Кихот" Сервантеса. И то, и другое - самый разносторонний лирический эпос близких стадий великого Золотого века испанского искусства.

3. ВЕЛАСКЕС В УСЛОВИЯХ ЗОЛОТОГО

ВЕКА И КОНТРРЕФОРМАЦИИ.

ОТ "СВЕРХ-БОДЕГОНЕС" К ПОРТРЕТУ

ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ Х

Золотой век Испании, уровень его национальной энергии, его мышления и его эстетических представлений в своей большей части "хронотопически" совпал с Контрреформациёй. Порядочный, не забитый до конца ложью испанец вряд ли сочувствовал физическому и духовному террору, но он понимал и осуществлявшуюся в малой степени "идеальную" задачу очищения и возвышения своей (католической) веры, под знаменем которой восемь веков протекала борьба за освобождение Пиренейского полуострова от арабского завоевания, — Реконкиста.

В условиях Испании XVI-XVII вв. затруднительно было отстаивать идеи свободы совести, вероисповедания и политической свободы.

Сервантесу пришлось вкладывать заветные мысли о защите свобод в уста полубезумного идальго, а народный здравый смысл представить условно в здравомыслии и правосудии "островного губернатора", простоватого и потешного мужика.

У живописи были иные средства. Среди первых произведений Веласкеса встречаются "бодегонес" ("пищевые кухонные натюрморты"), допускавшие изображения скромной трапезы простых крестьян и прислуживающих деревенских девушек. Но Веласкес непринужденно проникновенным чувством постигал, что если народные герои "бодегонес" и суть основа Испании, то представить их должно в динамике их чувств и интеллекта, иначе это будет обедненное изображение.

От ранних до последних произведений художник, бессознательно следуя Сервантесу (то есть следуя правде жизни), искал и отмечал искры интеллекта в изображении простых работников, державших на своих плечах Золотой век Испании. Веласкес проводил эту линию, но бесстрастно, правдиво, по-пименовски, вел и летопись ничтожества, а порой и злодейства тех владык страны, которые не заслуживали доброй памяти.

Начиная с севильских "бодегонес", из которых самые ранние (год 1618?) - "Кухарка" в Эдинбургской национальной галерее (ср. [2, с. 15], Эрмитажный, затем Будапештский "Завтрак"), а позже - в таких вещах, как "Кузница Вулкана" (1630; 2.23 на 2.90), написанная во время первого длительного путешествия в Италию, Веласкес примечает во многих образах рабочих людей сметливость, сообразительность, взаимопонимание (уже Эрмитажный и Будапештский бодегоны).

Очень важен в перспективной системе переход Веласкеса от первых "бодегонес" к знаменитым произведениям 1650-х гг. - "Венера с зеркалом", "Менины". Давно существовавший в живописи, но едва ли у кого-либо развитый в такой степени, как у Веласкеса, прием введения в картины значащих разнообразных зеркальных изображений, был впоследствии активно подхвачен Эдуардом Мане.

Веласкес с младых лет стал мастером изощренного и разнообразного применения зеркальных отражений: от кухонной прислуги до короля и королевы, а то и до отдыхающей Венеры.

В небольшой (35 на 60) работе (выставлявшейся Лондонской Национальной галереей в Москве) "Христос в доме Марфы и Марии" (Лк., 10, 38-42) Веласкес во всю ширь развернул идею духовного потенциала и возможности воспитания простого человека. Эта картина - уже "сверх-бодегон".

У Веласкеса могли в этом отношении быть и предшественники и последователи. В упоминавшемся Бухарестском музее [12] имеется довольно большая (1.24 на 1.43) картина "Ученики в Эммаусе", приписываемая Франсу Снейдерсу (Антверпен; 1579-1657); подпись Снейдерса не вполне достоверна. Эта картина по построению повторяет или предваряет одноименную вещь Веласкеса, именуемую "Мулатка". Однако (гипотетически снейдерская) вещь несравненно слабее "Мулатки", по сравнению с которой зеркальная перспектива вытянута так, будто расстояние из кухни в соседнюю комнату, где поучает Христос, растянулась на несколько десятков метров. Интерес "снейдеровской" служанки к зеркалу связан не с желанием посильно приобщиться к истине, а просто с кокетливым любопытством. Кухонно-натюрмортный мотив развернут настолько, будто готовится пиршество. Этот мотив из удачного знака превратился в подавляющий высокую суть картины самостоятельный натюрмортный образ. Колорит картины излишне и примитивно пестроват, несообразно с серьезностью происходящего.

На первом плане картины Веласкеса деревенская девушка грубоватого сложения, приготовляющая незатейливую пищу. Это, возможно, служанка Марфы. Поразителен взгляд служанки, настойчиво, пытливо (и далеко не бессмысленно) устремленный поверх зрителя. Достаточно уверенно можно судить, куда и на Кого он устремлен. В правом верхнем углу, кажется, висит картина. Но это не картина: слишком странно она обрамлена, "урезана рамой". Это - зеркало, отражающее вход в невидимую зрителю комнату, в которую пристально смотрит девушка. Там на кресле сидит Иисус Христос (еще без нимба), у Его ног, как сказано в Евангелии, - Мария; она жадно слушает Учителя, а за ней стоит ее сестра, Марфа, она жалуется Ему, что Мария оставила ей одной заботы о хозяйстве и приеме гостя. Марфа получает неожиданный для нее ответ: не печься о мнозе (не заботиться о многом), а, как Мария, слушать учение, пока Спаситель на земле.

Здесь, несмотря на, может быть, важную для живописного равновесия, но будто излишнюю фигуру пожилой женщины слева, как бы призывающей служанку прислушаться, можно заметить Веласкесову непринужденность и увидеть в художнике наставника если еще не Эдуарда Мане, то хоть Гюстава Курбе.

Гениально, по-сервантесовски, изобразил Веласкес интерес и возможность духовного развития "неприкрашенного" простого человека. Но, как Лопе де Вега изображал на сцене простолюдинов одновременно и такими, какими зрители стояли в театре, и такими, какими они должны были быть (и бывали), так поступал и Веласкес в "бодегонах".

Он изобразил служанку и такой, какой она была, и такой, какой она становилась, постигая мир, слышавшийся ей в словах Иисуса Христа, когда она воспринимала то, что видела в зеркале.

Никто точно не знает, сколько утеряно таких легко и просто возвышающих душу "бодегонес" никому тогда еще не известного очень молодого художника. Но под условным названием "Мулатка" или "Христос в Эммаусе" существуют два варианта картины (оба около полуметра на метр; одна в Чикаго, другая в Блессингтоне), построенных примерно таким же образом, как описанная выше. Эти вещи глубже, чем вдохновлявшие Веласкеса бытовые картины Караваджо начала второго римского периода; у Веласкеса они освещают сознание существа, безнадежно несчастного, - вероятно, рабыни, скорее всего привезенной откуда-то из Африки. Рабыня даже изнутри картины не смеет направить взгляд в соседнюю комнату, частично отраженную (для зрителя) в зеркале. Мулатка прислушивается и робко заглядывает в комнату, Христос (уже в нимбе) объясняет двум недостаточно радивым и сообразительным ученикам (из которых зрителю виден один) Свое происшедшее сегодня утром Воскресение (ср. Мрк. 16,12-13, Лк. 24, 13-35).

Так у Веласкеса рабыня оказывается внимательным, способным свидетелем (первым после Марии Магдалины) явления Господа по Его Воскресении. Нечто подобное в "Дон Кихоте" Сервантеса встречается в истории, можно сказать, "интеллигента" из народа - мориска Рикоте, оставшегося и после изгнания из Испании верным христианином.

Нужно учитывать, что как глубоко произведения Веласкеса ни расшатывали современные ему банальные взгляды на народ, власть, политику Испании и князей церкви, он ни в коей мере не был политически "ангажированным" художником. Он "просто", непринужденно (хотя и без глубокой рефлексии ренессансного Леонардо) смотрел и видел, правдиво, пророчески и быстро восходил по линии столь совершенного мастерства, что объективно оказывался неотразимым свидетелем эпохи.

Упрек Веласкесу папы Иннокентия X по поводу своего портрета 1650-х гг. - "troppo vero" ("чересчур верно") - был правилен. (Иннокентий Х (1574-1655), папа с 1644 г. (в миру Джанбаттиста Памфили) - самый агрессивный политически, нравственно бессовестный, распутный и жадный папа XVII в.) Однако, без "выводов" этот упрек был капитулянским. Откровенный негодяй, Иннокентий Х не решился потерять ту совершенную увековеченность, которую Веласкес своим портретом создал зловещему папе: последнему было слишком жалко отказаться и от такого, дантовски разоблаченного бытия в веках.

Для Веласкеса естественно переплетение приемов - разнообразно перспективных, зеркальных, воздушных, бесконечных, насыщенных пожарищами войн. Он пророчески вносит в картины, рисковавшие показаться современникам абсурдными, но уже маячившие в воображении художника угрожающие признаки близкого поражения Испании. Он вводит в картины свойственные также Рембрандту контрасты сияния одежд с подчеркнутой этим сиянием ничтожной пустотой или зловещей агрессивностью лиц, контрасты, прикрываемые совершенством рисунка и колорита (так никем до середины XIX в. и не повторенного). Все это околдовывало зрителя еще до того, как тот начинал вдумываться в содержание, отражало и создавало некую (логически не всегда осознававшуюся самоуверенными и знатными персонажами) художественную неуязвимость Веласкеса. Она была основана на особо легкокрылой, непринужденной, свойственной редким гениям манере, напоминающей ту, в которой в XVIII в. Моцарт явил трагический комизм оперы о Дон Жуане.

Вероятно, следует напомнить и то, что в эпоху Возрождения и XVII столетия живопись, в частности, в Испании, не была таким заметным пунктом идейной борьбы, как, например, театр; государственные министры не бросали бульдозеры на выставки картин не только потому, что таких чудищ не было, но и потому, что до этого еще не додумывались.

К тому же Веласкес, подобно Тициану и Рубенсу, пользовался известным иммунитетом при дворах. Совершенство произведений, начиная с поражавшего в портретах сходства, надежного памятника тому или другому заказчику, и кончая непонятным этому заказчику "гипнотическим" действием колорита и композиции, предохраняло художника. Даже в известном отвлечении внутренней сути картин от "соответствия" желаемым заказчикам этикетным особенностям, например, величию, которого мог жаждать каждый физический или духовный уродец-тиран, вызывало у власть имущих известное почтение и даже готовность платить.

Король Филипп IV, не отмеченный политическими способностями и державным усердием, отдавший правление почти на 20 лет злобному и жадному интригану "графу-герцогу" ("конде-дуке") Оливаресу, весьма увлекался, кроме придворных развлечений, живописью.

Веласкес происходил из Севильи; его учитель и тесть Франсиско Пачеко познакомил зятя с севильянцем Оливаресом, тогда еще только рвавшимся к полноте власти, а тот, узнав "слабости" Филиппа IV, поспешил показать двору чудо-художника. Веласкес стал королевским живописцем с высокой оплатой, дополнительными наградами за картины, особо понравившиеся Филиппу. Дважды на рубеже 30-х и 50-х гг. король направлял его в измерявшиеся годами командировки в Италию. Художник гордился тем, что он, как идальго, не продавал свои произведения: если они отдавались в монастыри, иностранным государям, частным лицам, то как пожалования короля или дар самого автора.

Поэтому большинство из примерно 80-100 картин, написанных Веласкесом (если вычесть погибшие при пожарах XVII-XVIII вв., особенно при страшном пожаре 1734 г.), сосредоточено в Прадо.

Российские императоры с XVIII в. покупали для Эрмитажа классические испанские полотна. Во время óно эти картины занимали один из трех, весьма обширных, залов-просветов Нового Эрмитажа и прилегающие помещения. Залы блистали произведениями Эль Греко, Веласкеса, Риберы, Сурбарана, множеством полотен Мурильо и других испанских авторов, намного превосходя в этом отношении собрание Лувра (обедневшее после 1848 г.), Мюнхенской Старой Пинакотеки, флорентийских галерей - Уффицы, Питти и др.

В Эрмитажной коллекции среди картин Веласкеса выделялись поздний (ок. 1640 г.) погрудный портрет Оливареса, а особенно, сделанный в 1650 г. тоже с живой натуры, но в Риме, этюдный портрет папы Иннокентия Х (Памфили).

Приобретенный при Екатерине II в 1779 г., он по странно грубоватому, чуть ли не "предсезанновскому" кривогеометрическому моделированию и безжалостной колористической и рефлексовой перегрузке стал самым суровым и самым выразительным вариантом портрета папы-тирана. Это даже не буквально погрудный (скорее "головной") портрет, потому что из общей высоты 0.49 м. голова имеет высоту 0.42 м, примерно равную ширине портрета. Лицо показано в устрашающем плане, обусловленном силой первого непринужденного взгляда Веласкеса, страшнее, чем в официальном, тоже страшном самом по себе (и по известной копии Гойи), портрете Иннокентия Х в кресле (1.40 на 1.20), хранящемся в Риме в особом зале галереи Дориа-Памфили. Официальный портрет тоже рассматривается как украшение знаменитого собрания Дориа, в которое попадает редкий приезжий, и помещен один в отдельную комнату, против света.

Если сила отторжения от портретируемого велика и в этикетном портрете, то в этюдном она, пусть и ненамеренная, еще ужасней. Веласкес как бы показал, какова должна была быть (но не смогла стать) живопись 350 лет спустя, после всего, что будет сделано по веласкесовскому пути Гойей, Делакруа, Курбе, Мане, Сезанном, Дега, Тулуз-Лотреком, Врубелем, Серовым, Нестеровым (считавшим портрет Иннокентия Х лучшим в мире!), ранними кубистами...

Великого портретного шедевра Веласкеса, к нашему всенародному горю в Эрмитаже больше нет. В годы позорного сталинского тайного разграбления музеев России портрет, наряду с серией работ Рембрандта, Рафаэля, Боттичелли, Тициана и других мастеров, был продан заграницу Меллону и теперь входит в составившееся "ненароком" "эрмитажное ядро" Вашингтонской национальной галереи. (Подробнее об этом см.: Проданные сокровища России. М., 2000.)

За это Веласкес не в ответе. И петербургский, и римский портреты самого зловещего папы середины XVII в. Иннокентия X, злокозненнее всех отстаивавшего долгое кровопролитие религиозной Тридцатилетней войны и срыв Вестфальского мира 1648 г., - это величайший антипамятник. Веласкес при этом не имел сатирического замысла, а просто, как Пимен у Пушкина, проник в глубину правды и засвидетельствовал ее.

Приписываемая самому Иннокентию приведенная оценка ("Чересчур правдиво!", "Чересчур верно!") была основательна. Папу, который стремясь к продолжению бесконечных войн, помыкал королями, в том числе, и Филиппом IV, гений Веласкеса заставил подчиниться воле художника. Тот с какой-то непонятной смелостью на парадном портрете изобразил папу, держащим в дрогнувшей руке дерзкую бумагу с четкой надписью: "...от Диего де Сильва Веласкеса [художника], при дворе его католического величества".

Гипнотическая сила непринужденной (а, может быть, в то же время намеренной?) правды Веласкеса проявилась "злее" в портрете папы, чем в конном парадном, и в то же время пророческом портрете Оливареса. Здесь страшно не только самодовольство графа-герцога, но и предсказание падения фаворита (еще раз подумаем о падении Амана), конь которого кажется несущимся к непреодолимой пропасти. Всегда злобно бдительный Оливарес "дал маху": повернувшись к зрителю, он предоставляет возможность полюбоваться собой, но новый Аман очень не вовремя опустил поводья (накануне своей отставки), и конь увлекает его в бездну...

Не исключено, что в эпоху Просвещения Фальконе, если он был знаком с рисунком или гравюрой конного портрета Оливареса, учел опыт Веласкеса для противоположной цели. Сняв всю объективную, а в данном редком случае ненароком и субъективную иронию Веласкеса, Фальконе в эскизах Медного Всадника утвердил в 1782 г. противоположный Оливаресу образ Петра – того, "Кто придал мощно бег державный / Корме родного корабля".

4. "МЕНИНЫ" ХИТРОУМНОГО ИДАЛЬГО

ДИЕГО ВЕЛАСКЕСА ДЕ СИЛЬВА

Возвращаясь к проблеме зеркально-перспективных гуманистических живописных идей Веласкеса, обратимся к той, которая осуществлена в знаменитых сложностью построения "Менинах" (Прадо, 1656; 3.18 на 2.76).

Исходное название картины точно неизвестно: La Familia ("Королевская семья"). Картина впервые с удивительной внешней простотой, чуть ли не "жанрово" представляет домашнюю жизнь испанских королей. (Король и королева смутно мреют в зеркале в дальней перспективе.) Это король Филипп IV и его вторая жена Мариана Австрийская. Филипп IV в значительной мере был покровителем Веласкеса как официального придворного художника.

В световом и геометрически нижнем центре картины изображена в придворном наряде младшая, любимая отцом инфанта донья Маргарита среди "менин" ("компаньонок-гувернанток"), обслуживающих инфанту дам, карликов, карлиц и дремлющего на самом первом плане большого пса...

К картине трудно приложить слово "придворная". Она тоже по-своему "натюрмортна", приглушена, непринужденна. Большая часть помещения затенена, а украшения дворцового апартамента - картины Рубенса и Якоба Йорданса (копия Масо, зятя Веласкеса) на задней стенке, - видимо, тонули в общей затененной атмосфере второго плана уже до естественного потемнения за 350 лет.

Основная, более или менее освещенная линия предметов и лиц странным с точки зрения дворцового этикета образом начиналась с верхней части доски - торца задника огромного, небрежно обтесанного мольберта Веласкеса. Световая дуга образует широкую и не строго правильно выпуклую по отношению к зрителю параболическую кривую, создающую ощущение глубины пространства, которое на картине необычайно глубоко. В одном месте внешне светлое безграничное пространство прорывается сквозь распахнутую наружную дверь в апартаменты дворца. Контрастное восприятие глубины пространства усиливается тем, что в картине выпуклая световая дуга противостоит естественной в интерьере - для художника и созерцателя - слабо эллиптической вогнутости перспективной дуги. Таким образом, взгляд зрителя совершает движение и по светлой дуге, и по темной, вогнутой в затененной части помещения.

Главная линия освещенности дуги следует от мольберта и автопортрета Веласкеса (какой по тем временам это могло показаться дерзостью!) через младшую менину к находящемуся в световом центре лицу инфанты Маргариты. Затем световая линия дробится, но следует, в основном, через лицо старшей менины к открытой наружу в ярко освещенную даль двери. На лесенке двери четко виден, как черная паучья фигура на свету, дворцовый квартирмейстер дон Хосе Ньето Веласкес, должно быть, весьма не расположенный к своему "удачливому" однофамильцу, осмеливавшемуся устроить такой беспорядок во дворце и вольготно расположившемуся писать все это.

Есть, правда, и точка зрения, будто дон Хосе - родственник живописца и персонаж нейтральный. Помимо вопроса о документации этих предположений, нужно учитывать, что отрицательная характеристика дона Хосе прочно вошла, например, в сознание Пабло Пикассо. Он в серии своих вариаций на тему полотнá "Менины" (ныне находящихся в Барселонском музее Пикассо) всюду подает Ньето зловещим и колючим, как репейник. Впрочем, узловато-колюч силуэт Ньето, выходящего вон из картины на ярком фоне открытой наружу двери, и у самого Диего Веласкеса.

Живописец был не так прост и уязвим, как хотелось его врагам. Десятилетия придворной жизни не отняли у него смелости, но научили отстаивать достойные истины не безрассудно прямо, как делал Дон Кихот, но осторожно и непринужденно, "само собой", так, как делал Сервантес.

Для Ньето донос о беспорядочности в картине не сулил успеха, а мог бы другим концом ударить по самому Ньето, по ябеднику.

В картине несколько центров и с логической и живописной точки зрения. Веласкес автопортретный, не тот, что показан на картине пишущим картину, а тот, который ее писал на самом деле, но на картине невидим, стоял, разумеется, вне картины, там, где теперь находится зритель. Художник изобразил апартамент прямо, но не против его середины, а так, что в ракурсе видна правая боковая стена с окнами и дальний правый угол по пространственной диагонали от основания огромного мольберта направо, вверх.

Кого же или что же писал Веласкес на холсте, натянутом на огромном мольберте, чей задник заслоняет левую часть апартамента и дисгармонически врывается в дворцовую обстановку?

На картине есть ответ: надо взглянуть в зеркало, висящее на поперечной стене, точно под промежутком между картинами Йорданса и Рубенса, как раз на половине расстояния между мольбертом и вертикалью правого заднего угла. Это второй центр по сравнению с тем, который представляет головка девочки-инфанты. Там, на стене, в небольшом, но примерно соотнесенном по форме со своей картиной "кадре" зеркала смутно видятся молодая королева Мариана Австрийская и король Филипп IV. Этот, кажущийся совсем удаленным и "задним" второй (после светящейся головки инфанты) зрительный центр, центр схождения диагоналей внутреннего пространства между мольбертом и задним правым сходом стен очень важен. Он свидетельствует о присутствии их величеств при работе Веласкеса, то есть о высоком одобрении работы. Раздвоенные Диего Веласкесы будто оба работают на королевскую чету. Видимый Веласкес пишет ее парный портрет, а невидимый, виртуальный, - находится рядом с их величествами и пишет инфанту среди менин.

Второй центр выделен тем, что все линии, исходящие от упомянутой выше световой дуги, сближаются именно в королевском зеркале.

Едва ли Веласкес в великой картине имел в виду оборону от зложелателей. Скорее всего, без всякого умысла сложилось так, что наветчик Ньето мог понять композицию "Менин" с опаской по-своему: король и королева присутствовали при работе художника, он занят делом и в своей стоящей у мольберта ипостаси пишет портрет короля и королевы, да еще присматривается к задаче написать возле них любимую дочь короля.

Выходило, что пытается внести дисгармонию сам Ньето: он неодобрительно (?) уставил взор на прямо видимых ему en face короля и королеву, да еще засветил для зрителей четкость зеркального изображения, открыв наружу дверь. Сказать Ньето было нечего, хотя злые сомнения (если они существовали на самом деле) были бы частично оправданы.

Веласкес творил не так, как ему полагалось. Это ведь Диего Веласкес (а не Ньето) при помощи ломаных (зеркалом) перспективных линий и игры воздушной перспективы отдалил монархов от тех, кто будет любоваться картиной.

Автопортрет Веласкеса виднее, крупнее и, конечно, одухотвореннее, чем бледные зеркальные отблески королевской четы. Живописец, правда, не поставил себя в центр, но, что "хуже", - в начало свершения действия в картине - и выпятил грудь, как будто уверен, что на ней вскоре (именно так и случилось в жизни!) будет начертан знак высшего почета Испании - крест Сантьяго (по имени св. апостола Якова Старшего, считавшегося небесным покровителем страны).

Художник уверен в себе больше, чем тот солдат-писатель, герой разгрома флота Оттоманской империи 7 октября 1570 г. при Лепанто, который хотя и был отмечен самим Хуаном Австрийским, сыном императора Карла V, всю жизнь бедствовал, но ощущал, что значит быть Сервантесом, верил, что написанный им роман и его герой принадлежит ему, как он - им. И на самом деле, хотя от "Дон Кихота" до "Менин" прошло пятьдесят лет, роман тот не забыт и автор его не будет забыт спустя четыре века.

Если бы дон Хосе Ньето был бы смышленей в живописи, он бы подсказал королю, что такой высокий мольберт не подходит, чтобы писать парный портрет королевской четы, и, скорее, Диего Веласкес, стоящий у мольберта, уже задумал изобразить не короля, а каких-нибудь "Прях", что художник и сделал через два года, в 1657 г.

5. "ПРЯХИ" И "ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

КОРИДОР" ВЕЛАСКЕСА - ИЗ ПРОШЛОГО

В БУДУЩЕЕ ЖИВОПИСИ. ДВИЖЕНИЕ

ВО ВРЕМЕНИ В "ПРЯХАХ"

И "СДАЧЕ ГОРОДА БРЕДÁ"

Веласкес и поступил так, как мог заподозрить Ньето. Картина о пряхах получила высокопарное мифологическое название "Наказание Арахны". Произведение содержит намек на несправедливость наказания художника властью, а к тому же чуть ли не наводит на ассоциацию силуэта дона Ньето с пауком (по-гречески арахнэ - паук). В довершение художник придаст "Пряхам", как "Менинам" (2.89 на 2.20), редкостную глубину и почти такой же размер.

Формально в "Пряхах" зеркала нет, но квазизеркальная оптика намечена. Картина трехпланова и далеко уводит линейной, воздушной, колористической и совсем из ряда вон выходящей смысловой перспективой от мифологии к современности. Поучителен третий план - ковер или гобелен с изображением наказания Афиной пряхи за то, что она осмелилась состязаться с богиней в искусстве ткать и вдобавок выткала любовное похождение отца Афины, Зевса, похищающего Европу. Афина за это и превращает прядильщицу в Арахну, то есть в паука.

Этот третий, задний план картины отличается светлыми тонами, размытостью рисунка, затруднением в исчислении (условно многосотметрового) геометрического расстояния, отделяющего море, где плывет Зевс-бык, от второго и особенно от первого плана, с его интенсивным и в то же время неясным в отношении точного определения источника ярким светом. Ковер или гобелен, готовая работа прях, больше похожа на картину, натянутую на подрамник, а в данном положении - на изображение некоей мифологической страны, да еще в удаленном "волшебном зеркале", далеко упрятанном художником в мнимую глубину дальней перспективой.

Специалисты по Веласкесу уже полвека назад уверились, что это так и есть. Веласкес действительно скопировал в общих чертах - с поправками, обусловленными перспективным удалением и усилением света, верх находящегося в Мадриде полотна Тициана "Похищение Европы", на котором ласковый бык (Зевс) в ясный день уносит Европу в море. Море у Веласкеса в большей части заслонено стоящими перед ковром и разглядывающими его дамами. Таким образом, третий план уводит зрителя в небесную даль.

Картина Тициана в настоящее время находится в Бостоне в частной коллекции.

Ни у Ю.С. Степанова, ни у меня, находившихся в Бостоне краткий срок, времени узнать, в какие дни и на каких условиях эту коллекцию можно посетить, не было. Видимая в "Пряхах" часть картины изображает небо над морем, то есть, согласно Бодлеру, самый наглядный для человека образ бесконечности.

Мы начали второй параграф данной статьи, напомнив, что когда "Пряхи" и "Менины" находились в Прадо на одной оси друг против друга, то перспективный "зрительный коридор" казался манящим и бесконечным в обе стороны.

Второй план "Прях" занят дамами, рассматривающими ткань с мифологическим сюжетом и таким образом заслонивших от зрителя Зевса и Европу. Только одна дама повернулась в сторону прядильщиц, но смотрит, скорее, не на прях, а на зрителя (или... на художника!). При некотором напряжении фантазии может показаться, что лицо этой дамы схоже с отраженным в зеркале лицом в картине Веласкеса "Венера с зеркалом", написанной около 1650 г., т.е. на семь лет раньше "Прях".

Никогда нельзя забывать, что показываемый дамам гобелен выткан самими пряхами. Веласкес дает их искусству невероятно высокую оценку: простые испанские труженицы способны воспроизвести полотно Тициана так, что оно светится, как и сам шедевр гениального создателя!

Но потрясающим в прославленном полотне "Пряхи" является и первый план, с которым не поспорить никакому "производственному роману" недавнего прошлого. Картина несколько повреждена при пожарах в XVII-XVIII вв., была частично обрезана и дописана по краям, но в принципе замысел художника не пострадал.

Во-первых, знакомое по "Менинам" дуговое (выпуклое) расположение четырех сравнительно (для такого сюжета) ярко освещенных прях и их простых инструментов при затемнении лишь одной работницы, оставшейся вне световой дуги. Возможно, эта фигура была записана при реставрации.

Во-вторых, демонстративен напоминающий опыт ранних "бодегонов" облик босых и по-народному одетых прях. Среди них выделяются две опытные прядильщицы, которые даны в бóльшем размере и находятся на самом виду, а по содержанию выполняют функцию обучения остальных. Размеры этих двух прях "циклопичны", а огрубелые босые ноги упираются в само основание картины.

В-третьих, весьма значащая непропорциональность ширины первого, "рабочего", плана (2.89 при высоте 2.20) по сравнению с более узкими вторым и третьим; второй план, где находятся дамы, сужен до трети, но еще больше сужен третий план с изображением вытканного пряхами по картине Тициана гобелена. Сходящиеся к верху картины арки оставляют видимой не более одной шестой всей ширины картины, пока, наконец, все пространство не заслоняется арочным сводом.

Сразу очевидна Веласкесова - неслыханная в живописи других стран, даже у братьев Ле Нэн во Франции, - апология работающих женщин. На полотне Веласкеса голова и плечи великой богини Афины меньше щиколотки босой ноги правой мастерицы, меньше головы кошки у ног левой женщины, приводящей в движение нижние колеса станка. Если предметы вторых планов утоплены в рассеянно светлом и чарующем, но размывающем их воздушном пространстве, то на первом плане в картине абсолютно господствует некий, неслыханный ни у одного караваджиста, ни у самого Караваджо трудовой Мир прях.

Набор ткацкого инвентаря (вспомним значение бодегонов в реформе живописи у Веласкеса) расставлен и разбросан повсюду, начиная от станков и мотков ниток до грубо обитой, подобно мольберту в "Менинах", приставной лестницы, стоящей позади старшей (левой) мастерицы на месте, соответствующем мольберту в "Менинах", под косым углом, напоминающем угол того же мольберта.

Относительно приглушенный колорит мастерской способствует встречному (вопреки мифологии) движению исходящих из нее основных динамических импульсов, которые ведут зрителя вдоль первого плана картины и к тому же порождают эффект "света в конце туннеля" задних планов.

Теперь, если вновь вернуться к началу статьи, легче понять, почему при развеске в зале Веласкеса в Прадо в середине XX в. мог возникнуть пункт, из которого налево и направо в "Пряхах" и "Менинах" открывались, если условно можно так выразиться, "две бесконечности". Между ними в перпендикулярном векторе прямо вперед (под прямым углом) были видны на самой большой картине Веласкеса (3.07 на 3.67) "Сдача города Бредá" иные перспективы безмерного. За заключившими перемирие полководцами двух армий виден только живописно-перспективный пейзаж земли и неба над горизонтом, но открывается столь же бесконечный пророческий пейзаж действительно наступившего через 4 года (после 1635 г. - даты написания картины) поражения Испании и отвоевания города голландцами, предсказанного Веласкесом циклическим движением гигантских коней, внизу картины слева направо, то есть по ходу, обратному движению победителей - Амброзио Спинолы и его испанцев. (Гуманнейший из испанских полководцев XVII в. генуэзец Спинола был лично знаком с Веласкесом. Они в 1630 г. плыли на одном корабле в Италию. Его изображение Веласкесом - гениальный образец портрета-самостояния.)

6. ВЕЛАСКЕС В КУЛЬТУРЕ XVII СТОЛЕТИЯ.

НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ ХУДОЖНИКА:

КАРТИНЫ "ВЕНЕРА С ЗЕРКАЛОМ"

И ПОРТРЕТ КОРОЛЯ

КАК "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА"

Зеркало у Веласкеса играло большую роль и в картине совершенно другого рода, чем ранние бодегоны и поздние "Менины", - в его "Венере с зеркалом" (1.25 на 1.77), с начала XX в. находящейся в Национальной галерее в Лондоне.

В Лондонской галерее из-за старинной манеры плотной развески картин, практиковавшейся еще в домузейных коллекциях (ср. музей в Петергофе, в галерее Останкинского дворца под Москвой и др.), "Венера" Веласкеса (во всяком случае, на рубеже 70-х гг., когда у меня была возможность рассмотреть ее в оригинале) поражала. Она даже вырывалась из контекста с некоторым ущербом (не для произведения Веласкеса, а для окружающих картин). В галерее отчетливее, чем на репродукциях, она казалась произведением более нового времени (в хорошем значении этих слов).

Даже в сравнении с картинами собственно Возрождения "Венера с зеркалом" может показаться чуть ли не превышающей ренессансные "непревосходимые" достижения. Она, как произведения Рембрандта или Вермеера, относилась к особому синтетическому направлению в живописи XVII столетия, в котором Рембрандт и Веласкес отходили от того прославленного специфического ренессансного маятникового или, точнее, бустрофедонного движения между жизненно-реальным и идеальным (на постоянной взаимосвязи между этими двумя началами основывалось неисчерпаемое и неповторимое совершенство искусства Возрождения [10, с. 10 и след.]).

У упомянутых живописцев XVII в. сложился новый принцип, не отказывающийся от ренессансного, но синтезировавший уроки венецианцев, "высокое заземление" караваджизма, точнее, урок немногих картин позднего послеримского, сицилианского и неаполитанского Караваджо, таких, как мальтийская картина "Усекновение главы Иоанна Предтечи";

уроки самых "простых" "несценичных" вещей Рубенса, например, его непарадных портретов;

пафос барочной героической истовой и неистовой борьбы, чтобы пробиться к труднодостижимому или недостижимому идеалу;

маньеристические искания - не в случае с утрачивавшими мастерство Россо Фьорентино или Понтормо (Эрмитаж), - а тогда, когда речь идет об изысканной "Мадонне с длинной шеей" и другими произведениями Пармиджанино (не такими, как теперь ассоциирующимся с оптикой неудачной фотографии, "Автопортретом в кривом зеркале");

особенно - великий урок Эль Греко. Современник Сервантеса родился на Крите в 1541 г. и был одним из самых странных гениев своей эпохи.

Эль Греко вырос на стыке нескольких живописных манер: на треть - гречески-иконописной, на треть - венециански-ренессансной, на треть - экзальтированно-ренессансной, испанской, соединившейся с подхваченными в Риме, но у Эль Греко поистине трагически обернувшимися параманьеристскими приемами.

Все это соединилось к толедскому периоду живописи Эль Греко, сочетавшему испанскую тягу к реальному с трагическим и в то же время с особым жизнеутверждающим мистицизмом XVI столетия в Испании.

Толедский период творчества Эль Греко, всесторонне обогативший всю испанскую (а затем и мировую) живопись, начался в конце 1570-х гг. и продолжался до кончины художника в 1614 г.

В творчестве Веласкеса, помимо синтеза этих влияний, помимо направляющего луча Эль Греко, есть что-то и от редкого в Испании просветленного классицизма XVI-XVII вв., которому в литературе был не чужд Сервантес и которое было основано на представлении, что идеал, во всяком случае в искусстве, достижим на пути уравновешенного формального совершенства.

Рембрандт и Веласкес подошли при всей суммирующей синтетичности их живописи по-новому к искусству особой свободы и непринужденности. Будучи мыслителями в искусстве, они, однако, не столько додумались, сколько достигли спонтанно, почти инстинктивно, эмпирически умения писать более проникновенно, более трагически, чем деятели искусства барокко, пусть самые крупные, которых вдохновляло, но и отвлекало убеждение, будто жизнь - это театр или сон.

Рембрандту и Веласкесу (как в какой-то мере и гению барокко - Кальдерону) помогала писать вера в некие беспредельные возможности художника. От этого происходила надежда, видимая в глазах святых Эль Греко и вера в неохватные возможности человека, пусть в отдаленном будущем, но осуществимые на деле.

Конечно, это относилось к гениям, каковыми они сами себя, вероятно, не считали, хотя могли и задумываться над источником своего нового видения, как об этом свидетельствует едва ли не 60-кратное повторение "самокритичных" портретов Рембрандта, показывающее, что он искал ответ на такие вопросы.

Подлинными "синтетистами" XVII столетия были великие художники в разных областях, такие, как в Испании Тирсо де Молина в качестве автора драм о Дон Хуане и об Осужденном за недостаток веры, как Сурбаран в своих взлетах, как во Франции Мольер в его Дон Жуане и Мизантропе, как Валентен, Симон Вуз (и некоторые другие деятели искусства столь же высокого уровня).

В каком-то смысле "синтетисты" XVII в. походили на своих предшественников - Шекспира, Сервантеса, Лопе де Вегу, о которых можно сказать, используя выражение Пушкина, что они "с высока" смотрели на нависавшие при Контрреформации (или при ее пуританском отрицании) угрозы, те, что, как кандалы, связывали других, не так недостижимо высоко паривших художников.

Именно подобное исключительное свойство некогда окрыляло Леонардо, Рафаэля, Тициана, а потом - Моцарта, Гойю, Пушкина.

Хотя проблему успешного "Дедалова", а не "Икарова" полета гениев XVII столетия изучали больше на примере Рембрандта, но плодотворно рассматривали и на примере Веласкеса, менее удалившегося от севильского духа, чем Рембрандт удалился от лейденского, который в известном смысле остался совсем одинок и непостижим даже для своих талантливых учеников - Фабрициуса, Фердинанда Бола, Флинка, Николаса Маса и др.